Гостевой пост Рины Незелёной

6 (17) октября 2021 года исполнится 225 лет со дня рождения одного из самых активных участников восстания декабристов – Евгения Петровича Оболенского, а через четыре года, 14 (26) декабря 2025 года – 200-летие со дня первой попытки государственного переворота, состоявшейся в Санкт-Петербурге, столице Российской империи.

Все мы, конечно, помним те события по школьным учебникам. Казалось, что и само восстание, и участники его вольные и невольные изучены в истории и литературе основательно.

Между тем, на страницепредставлена редкая публикация: портрет Е.П. Оболенского:

![]()

Портрет Евгения Петровича Оболенского. Н.С. Оболенская.1858 г. Картон, гуашь. 18х17,5.

На обороте надпись: "Нарисовала с натуры княжна Наталия Сергеевна Оболенская 1858 года февр. 25"

Кем приходится княжна Наталия Сергеевна Оболенская декабристу?

В ходе исследования, в основном по книгам, мне неожиданно по социальным сетям прислали другой портрет, как мне думается, рисованный этой же рукою:

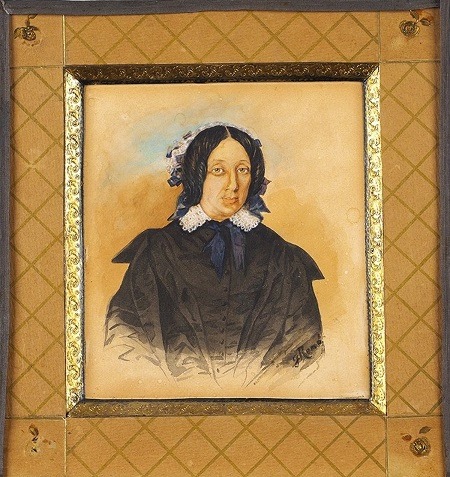

![]()

Неизвестный художник «Портрет княгини Н.П. Оболенской». 1858.

Бумага, акварель, белила, 18×16,3 см (в свету)

На обороте:

![]()

В правом нижнем углу авторская подпись: «g. Remo». На обороте надпись орешковыми чернилами: «Княгиня Наталiя Петровна Оболенская сестра кн. Евгенiя Петровича Оболенского (декабрь) и жена Александра Петровича кн. Оболенского/18 октября/ 1858 г./ Калуга».

Немного покопавшись в интернете, я нашла, что портрет Оболенского опубликован здесьи находился в собрании Е. С. Балакшиной.

Из переписки по портрету Натальи Петровны Оболенской: (...) портрет хранился у некой Балакшиной. Где сейчас этот портрет, сложно сказать... Выставка реликвий в музее декабристов в Москве на Старой Басманной была в 1980-х, с тех пор много воды утекло (...).

Балакшины – фамилия известная в Ялуторовске. Купец Николай Яковлевич Балакшин – управляющий известного золотопромышленника и откупщика Н.Ф. Мясникова. В Ялуторовске же были поселен и Е.П. Оболенский, и даже жил в его доме, пока не нашел более удобную квартиру. Евгения Сергеевна Карташова (ур. Балакшина, 1902-1991) – старшая внучка купца Балакшина. Возможно, оба портрета сохранились у потомков Балакшина.

Очень много написано о декабристах, о женах, но о сестрах и братьях – ничтожно мало. Между тем, Оболенских всегда было и есть много! Самым многочисленным среди всех родов, произошедших от черниговских Рюриковичей, является род князей Оболенских, насчитывающих не одну сотню представителей. По свидетельству кн. П.В. Долгорукова, в Москве в XIX в. злые языки шутили, что на прогулке по Тверскому бульвару, среди встреченных десяти человек, по крайней мере, один или одна будут из князей Оболенских. Причем эта многочисленность характерна для рода Оболенских во все периоды его существования, в т.ч. и сейчас. (Пчелов Е.В. Рюриковичи: история и генеалогия. 2-е изд., испр. – Москва : Академический проект, 2018. – 583 с., – (Русская история: эпоха).

В мае 1913 г. был утвержден устав родовой организации князей Оболенских. «Семейный союз рода князей Оболенских, – провозглашено в § 1 Устава, – учреждается с целью объединения всех членов сего рода, для поддержания в них сознания семейной связи и истекающих из этого сознания обязанностей для оказания нравственной опоры и денежного вспомоществования членам рода, оказавшимся в трудном материальном положении, путем выдачи пособия всякого рода, призрения, воспитания детей, выдачи ссуд и т. п., а также для охраны чести и достоинства рода». К сожалению, мне мало что известно о деятельности этой организации.

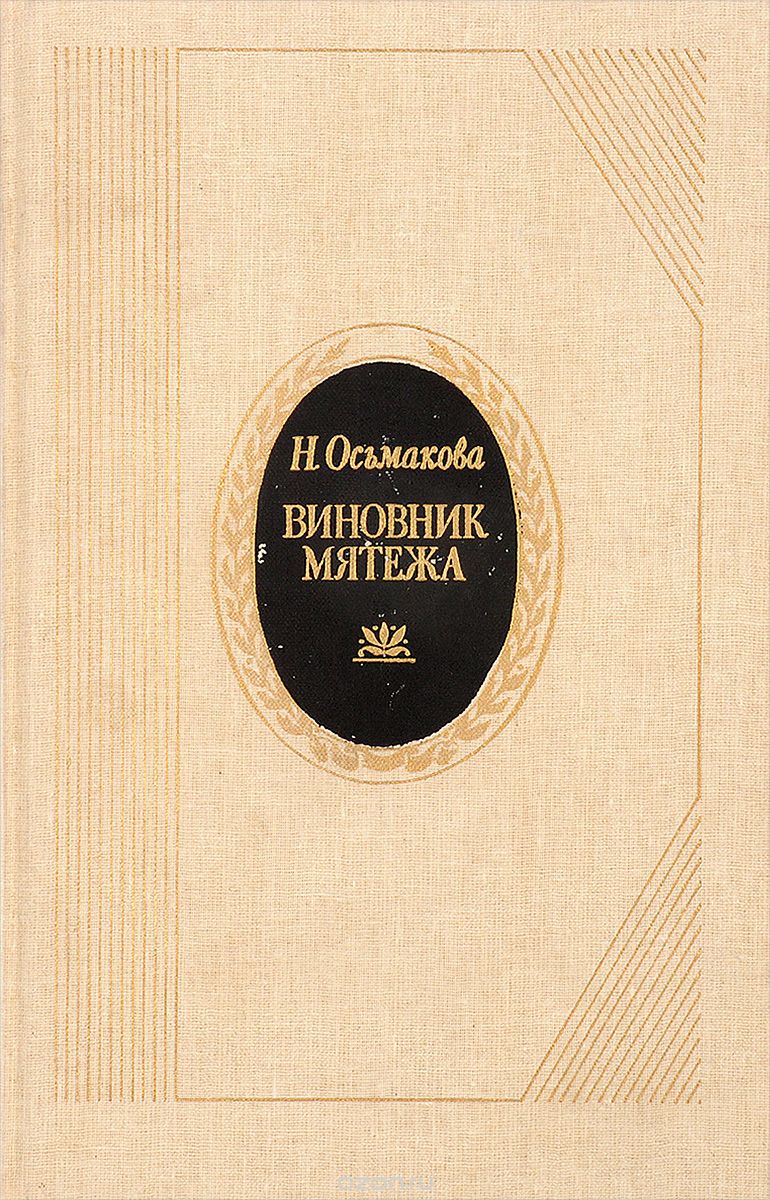

![]()

Разобраться с родственными связями Е. П. Оболенского помогли книги: Н.И. Осьмаковой «Виновник мятежа : повесть в документах о декабристе Евгении Оболенском», Тула : Приок. кн. изд-во, 1991 (книга есть в нашей краевой научной библиотеке) и Якова Гордина «Мятеж реформаторов: Когда решалась судьба России», издательство Амфора, 2015, а также письма декабристов.

![]()

![]()

Эти источники не только определили семейный круг Е.П. Оболенского, но и помогли определить его роль и значение, как руководителя («диктатора» по документах тех лет) восстания.

Напомню, князь Евгений Петрович Оболенский (1796–1865) – гвардии капитан, декабрист, член «Союза спасения», «Союза Благоденствия» и Северного общества, единственный из руководителей Северного общества, до конца и достойно прошедший день 14 декабря, заменив на «диктаторском» посту князя Сергея Петровича Трубецкого.

Е.П. Оболенский возглавил уже очевидно обреченное восстание за час до его разгрома. Но уже до этого часа Евгений Оболенский сомневался, вправе ли они «покушаться на переворот, не зная мнения большинства населения». Шансов на победу не было, время активных наступательных действий было упущено, восставшие были заперты в плотном кольце войск, подтянутых Николаем I к Сенатской площади. И для Оболенского возглавить восстание значило самому подписать себе смертный приговор.

Александр Бестужев показывал на следствии: «перед рассеянием нашим он дал мнение, чтобы идти за шинелями в полк». Это был предлог сдвинуться с площади, перейти к активным действиям, которых потребовал бы прорыв через кольцо окружения, обрасти по пути новым пополнением... Но было уже поздно. По приказу Николая артиллерия в упор стала расстреливать восставших картечью.

![]()

Андрей Андреевич Ивановский. Евгений Петрович Оболенский на допросе. 1826.

Вверху надпись карандашом (поздняя): Поручик кн: Оболенский.

Бумага, графитный карандаш 9.7 х 7.0 см.

Поступление: в 1954 из ГМР; ранее: в ГМР ок. 1923 от Е. Е. Якушкина, ранее в собрании адмирала С. А. Жигалова;

происходит из архива А. А. Ивановского. Инв. № ЭРР – 5255 Государственный Эрмитаж.

Литература: Декабристы в изобразительном искусстве. Каталог. № II 48, с. 182 (воспроизведение).

Из Следственного дела Оболенского:

1 февраля 1826 г. Петропавловская крепость

(...) В дополнение к первому показанию моему, представленному в оный Комитет от 28-го декабря о всех обстоятельствах 14-го декабря, мною было, кажется, упущено обстоятельство избрания моего на самой площади Начальником войск, не более часа до того времени, как все разбежались. И потому обязанностью поставляю оному комитету представить, что в сие время лейтенант Кюхельбекер подошел ко мне, спрашивая, кто наш Начальник.

Мой ответ ему был, что Начальник наш есть князь Трубецкой, который, по причинам мне неизвестным, на площадь не прибыл. Тогда он представил нам необходимость иметь Начальника. Я обратился к Николаю Бестужеву как старшему по князе Трубецком и штаб-офицеру и просил его принять начальство.

Но Бестужев представил нам, что на море он мог бы принять начальство, но здесь, на сухом пути, он в командовании войсками совершенно не имеет понятия. После сего несколько офицеров вместе с Бестужевым предложили мне начальство. Я представлял им мою неопытность и невозможность принятия на себя какой-нибудь обязанности, но видя, что решительный отказ мой наведет на них совершенную робость, замолчал и повиновался несчастным обстоятельствам (…)

Князь Оболенский был любимцем всех декабристов и личным врагом императора Николая I.

![]()

Доу Джордж (George Dawe). Николай I (Николай Павлович Романов). 1823. Холст, масло. 93,7*72,4.

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, Москва

В записках Николая I о декабристе: «В то самое время, как я возвращался, провезли мимо меня в санях лишь только что пойманного Оболенского... Следив давно уже за подлыми поступками этого человека, я как будто предугадал его злые намерения и, признаюсь, с особенным удовольствием объявил ему, что не удивляюсь ничуть видеть его в теперешнем его положении пред собой, ибо давно его черную душу предугадывал. Лицо его имело зверское и подлое выражение, и общее презрение к нему сильно выражалось (...)»

Конечно, Николай I рвался к скорейшей расправе с участниками восстания посредством импровизированных «полковых судов». Однако М. М. Сперанский, в свое время один из ближайших советников Александра I, убеждал Николая не спешить: «Помилуйте, государь, вы каждого из этих несчастных сделаете героем, мучеником. Они сумеют умереть... Это дело общее — вся Россия, вся Европа смотрит на ваши действия... Надобно дать всему форму законности, которая к тому же откроет много важного...» И Николай отказался от своего первоначального замысла.

Князь Е.П. Оболенский был судим Верховным судом, признан виновным по I-му разряду и приговорен к лишению всех прав и смертной казни отсечением головы. Смертная казнь заменена пожизненной каторгой, которую Оболенский отбывал в Нерчинских рудниках, в 1839 г. посту был переведен в Сибирь на поселение, в 1856 г. амнистирован.

Евгений Петрович Оболенский вернулся в Европейскую Россию, жил в Калуге у сестры Натальи Петровны. Его и его детям было возвращено дворянское достоинство и княжеский титул. И не последнюю роль в этом сыграла семья Оболенского.

«Родство наше — не пустой звук, но сила, связующая нас в здешней и в будущей жизни...»— писал декабрист Е. П. Оболенский, обращаясь к А. В. Протасьеву (супругу сестры Екатерины) из Сибири.

Еще при жизни многих декабристов вещи, связанные с их именами, стали реликвиями. Так декабрист И.И. Горбачевский из Петровского Завода в Забайкалье 17 июля 1861 года пишет Е.П. Оболенскому: (...) Жилище наше в Заводе существует ... получивши твое письмо, я нарочно сходил на другой же день его посмотреть и посмотрел твой номер каземата. Долго я стоял в твоем номере и около того места, где стоял твой стол и твое кресло; многое тут я вспомнил; взял из стены гвоздик, на котором висел портрет твоей сестры, принес домой и его сохраняю; прикажешь, я тебе его пришлю....Какой-то джентельмен петербургский все подобрал перья в твоем номере, вероятно, тобою брошенные, подобрал потом все бумажки и все их положил в свой бумажник; какой-то генерал, сослуживец Якубовича, вырвал все гвоздики из стен в его каземате; один чиновник выкопал из земли столик, поставленный в кустах на дворе 11 отделения, на котором пила чай жена Ивашева, и увез с собой (...).

О каком портрете сестры идет речь в письме Горбачевского?

Семья для Евгения Петровича Оболенского значило очень многое. Евгению было всего 14 лет, когда умерла его мать Анна Евгеньевна (1778–1810), дочь генерал-аншефа Евгения Петровича Кашкина.

![]()

Неизвестный художник Портрет княгини Анны Евгеньевны Оболенской

Конец XVIII в. Кость, акварель. 7х5,7 см Местонахождение неизвестно

Это был второй брак князя Пётра Николаевича Оболенского (1760–1833) – тульского губернатора, действительного статского советника из рода князей Оболенских. От первого брака с Александрой Фадеевной Тютчевой у него оставалось трое детей: Николай, Дарья и Мария.

![]()

Портрет князя Петра Николаевича Оболенского. Холст, масло.

Воспроизведен в книге Н.Н. Кашкина "Родословные разведки" том 2, СПб., 1913.

Старший среди пяти единокровных братьев и пяти сестёр Евгений чувствовал ответственность за младших Оболенских. После смерти Анны Евгеньевны отец остался вдов, детей воспитывала тетушка, Александра Евгеньевна Кашкина, которая оставила службу фрейлины императрицы Марии Феодоровны ради детей покойной сестры.

![]()

С. С. Федоров. Портрет князя Евгения Петровича Оболенского. 1810.

Холст, масло. Государственный музей А. С. Пушкина, Москва.

В Московских ведомостях от 18 июня 1914 года в статье «Новое о московских декабристах. Официальные данные по генеалогии» (всего о 33-х декабристах) о семье декабриста:

16. Оболенский Евгений, бывш. князь л.-г. поручик Финляндского полка. У него отец – д.с.с. кн. Петр Николаевич Оболенский, вдов и в престарелых летах, служил в военной службе, а потом был губернатором в Туле, имеет кроме осужденного Евгения еще четырех сыновей, из коих один в отставке подполковником с мундиром и двое в Пажеском корпусе, дочери – две замужних и трое в девицах. Имение его, состоящее в Рузском уезде заложено в опекунском совете и остальное в других местах также в залоге. Во время нашествия неприятеля в 1812 году сожжены в Москве два его дома каменные и он лишился всего движимого имущества, отчего пришел в расстройство(...).

Известны мемуары внучки Екатерины Алексеевны Сабанеевой, где описывается характер старого князя и быт семьи Оболенских того времени. В них есть такие строки: (...) Евгений был гораздо старше нас, и мы любили его с каким-то благоговейным уважением. С самого детства он приучил нас своею нежностью относиться к нему доверчиво... И что за бесподобное было у него сердце! (...).

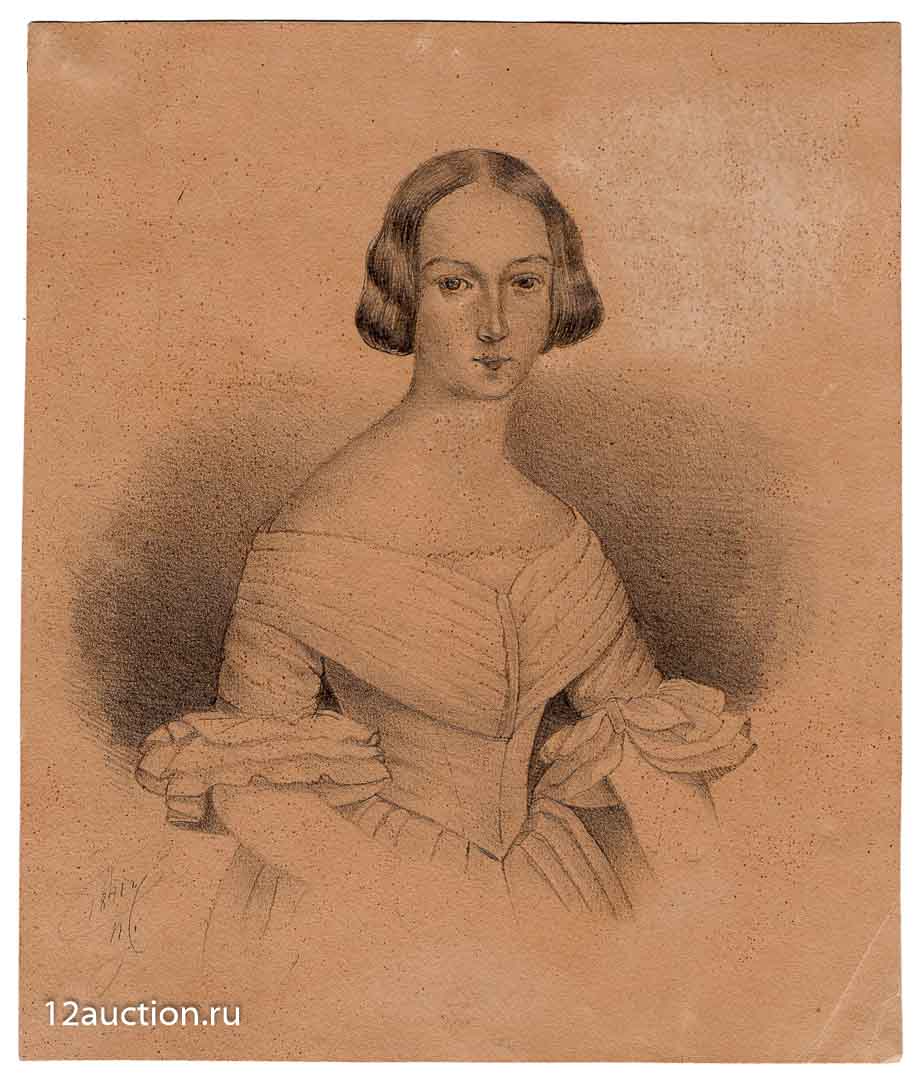

До восстания «жила семья Оболенских без вельможных затей, просто и весело», а Наталья Петровна, младшая сестра декабриста, по воспоминаниям Сабанеевой была «высокая и стройная брюнетка, степенная и благоразумная и обладала врожденной большой находчивостью во всех светских положениях». В интернете в группе «Старые портреты» был опубликован еще один портрет Натальи Петровны Оболенской:

![]()

Княгиня Наталья Петровна Оболенская (1807-1887), урожденная княжна Оболенская. 1819 год.

Художник Rodolphe Bel (Bell) (?, Payerne, +1849 Paris). Бумага, акварель, гуашь.

Винтертурский художественный музей (Kunst Museum Winterthur), Швейцария.

Дата рождения Натальи Петровны – 17 сентября 1807 года. Однако девушке на портрете никак не дашь 12 лет! Либо портрет неправильно атрибутирован, либо дата неверна. По воспоминаниям Екатерины Сабанеевой: (...)В 1833 году мои родители, Алексей Владимирович и Варвара Петровна Прончищевы, ездили за границу и меня брали с собой, как старшую из нашей семьи, а мне было четыре года. Это путешествие на воды в Германию было предпринято ради тетушки моей, княжны Натальи Петровны Оболенской. Она была тогда девица лет 23-х, очень болезненна, и мы провели с ней зиму в Дрездене, весну и лето в Карлсбаде и Франценсбаде. Лечение водами ей помогло, и мы в начале ноября вернулись в Москву прямо в дом дедушки (...)

Возможно портрет 1833 года?

Наталья Петровна, не смотря на свой юный возраст, душевно поддерживала Евгения Петровича в ссылке, писала ему письма, рассказывая о семье и жизни в России. Тому же Протасьеву он пишет: (...) Вообще с отъездом Наталии я лишился известий частых о всех вас (...).

Когда Оболенскому в 1849 году стало известно, что его племянник Николай Кашкин осужден по делу Петрашевского, он пишет ободряющее письмо родным:

(...) В последнем случае передай Сергею, что он будет снабжен в Тобольске и деньгами, и всем нужным. Я таким образом распоряжусь, чтобы наши дали ему все, что будет возможно, счеты же ты сведешь с Сергеем, а Наташа передаст мне тем путем, который она знает. Везде, по пространству всей Сибири, начиная от Тобольска, в Томске, Красноярске, в Иркутске и далее — за Байкалом, — он найдет наших, которые все без исключения, будут ему помощниками — и делом, и словом (...).

После смерти отца Наталья Петровна поселилась в семье своей старшей сестры Варвары в селе Богимово Тарусского уезда Калужской губернии. Варвара Прончищева еще одна сестра Оболенского. В свете Варвару Петровну называли «грезова головка», в честь «слащаво-сентиментальных «головок» французского художника Жана-Батиста Грёза.

![]()

Неизвестный художник. Портрет Варвары Петровны Прончищевой. 1841.

Тонкий картон, карандаш, карандаш графитный 21 х 17.8 см. Частная коллекция

Наталья Петровна Оболенская лишь в 1839 году вышла замуж за дальнего родственника Александра Петровича Оболенского, вдовца 58 лет, имевшего 13 детей от первой жены. Было ей на тот момент 32 года. Евгений Оболенский о нем и сестре Протасьеву: (...) Одним словом, он мне сказал все, что мог утешительного, и умолчал, что пишет сам потому, что Наташа не в силах держать перо: это письмо много меня порадовало как выражение доброй души моего нового родственника; вслед за его письмом и Наташа написала сама и успокоила на свой счет (...)

В письме Василию Львовичу Давыдову, отбывавшему ссылку в Енисейской губернии, одному из немногих декабристов, который воспользовался милостью императора (21 февраля 1842 года вышло высочайшее повеление, позволившее детям государственных преступников поступить в казенные учебные с условием изменения фамилий детей по именам их отцов) и отправил сына Василия, родившегося в Сибири, учиться в Европейскую Россию, опять предлагается помощь сестер:

Е. П. ОБОЛЕНСКИЙ — В. Л. ДАВЫДОВУ

28 мая 1843 г. Туринск

С прошлой почтой, т. е. 21 мая, я получил ваше письмо, дорогой Василий, полное глубокой грусти по поводу отъезда вашего сибирского первенца. Теперь горькая чаша уже осушена. Василий уже, вероятно, в пути, а, может быть, даже в Москве. Трубецкие сообщили мне об отъезде Васиньки за неделю до вас; ввиду этого я в первый же почтовый день написал моей сестре Наташе и просил ее осведомляться о юном сибирском кадете и даже брать его к себе по праздникам. Надеюсь скоро сообщить вам ответ Наташи ... В письмах моих к Наташе я буду время от времени беседовать с Васинькой и буду давать ему темы для писем. Общество, которое он найдет у моих сестер, будет ему приятно. При Наташе, как вы знаете, живет моя племянница Надя, которую она сама воспитывает с помощью нескольких учителей для преподавания тех предметов, с которыми она не могла бы справиться. Другая моя сестра, Варвара Прончищева, состоит теперь при своем муже инспектрисой нового приюта для подкидышей, занимающего прекрасный дом графа Разумовского на Гороховом поле; ее муж там инспектор и заведует всем приютом, а сестра — инспектриса и следит за воспитанием и благосостоянием вверенных ее попечению сирот.

![]()

Прончищева Варвара Петровна (ур. Оболенская).

Период создания:1900-е гг. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры

"Государственный исторический музей".

Номер по КП (ГИК): ГИМ 95171/8217

У нее три дочери, воспитание которых составляло до сего времени единственную задачу ее жизни. Это славные девочки, с развитым сердцем и умом; их общество несомненно будет полезно Васиньке, если он сможет часто пользоваться им и если будет ходить к нашим, как ходил бы к родным. Если эта близость установится, я уверен, что Васинька будет доволен, и вы также, милые друзья. Со своей стороны я могу только писать моим сестрам, сердце которых готово открыться всякому доброму чувству. ...

О Василии Васильевиче и его рисунках есть прекрасный пост в краевушке. Первые уроки рисования В.В. Давыдову преподал Евгений Петрович Оболенский.

В 1846 году Е.П. Оболенский женился на няньке внебрачной дочери друга Пущина Варваре Самсоновне Барановой.

Решение Оболенского жениться не вызвало радости у друзей декабристов. Интересны воспоминания художника М. С. Знаменского. (Сибирские огни. 1946. № 2. С. 110):

(...) Вскоре в соседней комнате зашипел самовар, принесенный молодой невзрачной горничной Варварой. На этой Варваре Самсоновне решил жениться Оболенский, выдержав целую бурю со стороны друзей. На Оболенского посыпались сначала увещания, потом советы и сожаления, но Оболенский был непоколебим в своем решении.

– Брат твоей невесты, — кричал Матвей Иванович, — служил у меня кучером и был прогнан, как вор и пьяница!

– Я женюсь не на брате, — возражал Оболенский, приводя своим хладнокровием Муравьева в ярость.

– Твоя невеста некрасивая и необразованная!

– Я постараюсь ее образовать.

Еще вопрос: каково ее поведение?

– Мне это лучше знать.

Оболенский согласился на одно: отложить на время свадьбу, испытать себя.

Два друга расстались. Оболенский переехал на особую от Пущина квартиру. Варваре Самсоновне тоже была нанята особая квартира.

Оболенский, идя навстречу товарищам, назначил себе год «испытательного» срока. Пущин, не зная, как отвратить друга от этой женитьбы, отказал его невесте от места, и обиженный за нее Оболенский перебрался на другую квартиру.

Испытание на себя наложил...

– Ох-хо-хо, — говорил Муравьев.

Срок испытания благополучно прошел, и Оболенский остался тверд в своем решении. Через некоторое время мы все присутствовали на венчании Оболенского и Варвары Самсоновны. Друзья снова открыли свои объятия для него и его молодой жены и общими силами помогали в пополнении ее образования (...).

Александр II вступил на престол 19 февраля 1855 года. Прошло полтора года, прежде чем новый император занялся декабристами. Во время его коронации, происходившей по традиции в Москве, был обнародован высочайший манифест и указ Сенату, в которых объявлялась амнистия декабристам. Оболенские вернулись в Россию.

В Москве среди многочисленной родни Оболенского встречали А. В. Протасьев, сестра Варвара, брат Константин. Сестра Наталья, за год перед тем овдовевшая, переехала в Калугу, где ее муж когда-то служил губернатором и где у них был свой дом, и приготовила все для встречи брата. Еще когда Оболенский был в Сибири, между ними было решено, что он со своей семьей поселится у нее, и они будут жить вместе.

В 1857 году Е. П. Оболенский пишет другу И. И. Пущину:

(...) Все это было и прошло, теперь для меня настало время мирного покоя и домашней жизни — и той жизни, где душа в мире, где все вокруг меня тихо, мирно. Признаюсь тебе, я не ожидал видеть в моей Наташе ту высоту, скажу тебе без преувеличения, которую в ней нашел. Чистота ее мыслей, побуждений, теплота ее сердечная, наконец, ее светлый, здравый ум меня приятно изумили. Давно мы с ней слились и сердцем и душой, но я всякий день открываю в ней то, чего прежде не замечал. Слава Богу, дорогой друг, ты поймешь, что и мне хорошо, а жене — отрадно найти в сестре — друга и наставницу, не речью и не словом, но самою жизнью. Дети под ее кровом вырастут и будут хороши, так по крайней мере думается и верится(...)

И по поводу рождения дочери Елены в Калуге:

(...) Сестра в восторге от рождения девочки. Она так ухаживает за ней и рада, когда может сама что-нибудь похлопотать около нее. Вообще наш семейный быт, друг Пущин, таков, что лучшего я не желаю никогда. В сестре я нахожу дополнение того, что во мне недостает. ... Для жены общество и дружба сестры выше и лучше всякого проповедника. Она ей друг и наставник (...)

(...) Наша жизнь по-прежнему течет мирно, хотя заботы с рождением Елены значительно увеличились; но ко всему привыкаешь. Редкую ночь, в которой два и три часа не посвящены детищу, но это не мешает дневному бодрствованию. Я даже отвык от послеобеденного сна. Обедаем в три часа, кончаем в четыре, я беру папироску, сестра ложится на диван, и беседа начинается и длится до шести. О чем мы говорим, не спрашивай, тут все вопросы затронуты, и мысль и чувство — все тут сливается, и прошедшее воскресает, а настоящее разбирается, заглядываем и в будущность — одним словом, беседуем от души, и слава Богу — жизнь делается полнее и отчетливее. ... Изредка садимся мы с сестрой в пикет. Она меня обыгрывает, но не так, чтобы было слишком чувствительно (...).

Декабрист Г.С. Батеньков И.И. Пущину из Петрищево 4-ого марта 1857года: (...) Видел я Рюриковича два раза, познакомился и сестрой его, женщиной весьма достойной (...).

Из письма Е. П. Оболенского декабристу М.И. Муравьеву-Апостолу 27 января 1858 года: (...) я поселился у своей Наташи, чувствую себя дома, и это дома я нахожу в ее сердце, и нигде больше оно для меня существовать не может (...).

![]()

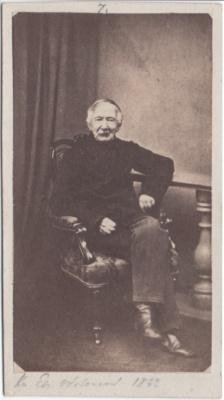

Евгений Петрович Оболенский. 1862 год. Номер в Госкаталоге: 29063423.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры

"Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля"

Евгений Петрович Оболенский скончался 26 февраля (10 марта) 1865 года в Калуге. Наталья Петровна Оболенская умерла 04 февраля 1887 года.

Накануне восстания Евгений писал своему другу и родственнику С. Н. Кашкину 7-го Октября 1825 года из Петербурга:

... женщины рождены более совершенными, чем мы: натура дала им то спокойствие души, то совершенство чувств, которое дает им возможность наслаждаться утехами их собственного существования. Все, что их окружает, доставляет им радости, которых мы не можем познать. Они живут в самих себе, с таким удовольствием, и с большим спокойствием, чем мы, живущие всегда тем, что вне нас. Их сфера—это их семейство, а наша — целая вселенная ... Мы жадны до знаний, до власти, до богатств: женщины, наоборот, довольствуются малым; их власть — любовь, чувство, которое объединяет всю природу. Их единственное желание — быть в общении с миром через существо, которое провидение избрало для того, чтобы извлекать из их ограниченного круга, в котором они находятся. Они сильны благодаря их мужьям; через них они начинают жить и достигают цели, для которой живут. Что же касается нас, милый друг, то мы видим в женщине, которую мы любим, не цель и сущность нашей жизни, но единственное дополнение к нашему существованию, которое нам безусловно необходимо, как точка опоры, от коей мы можем устремляться с большею силою к усовершенствованию нашего бытия, которое есть цель, к коей мы стремимся(...).

Как трогательно и грустно читать эти строки. Кто служит кому дополнением в наше время?:) О времена, о нравы!

6 (17) октября 2021 года исполнится 225 лет со дня рождения одного из самых активных участников восстания декабристов – Евгения Петровича Оболенского, а через четыре года, 14 (26) декабря 2025 года – 200-летие со дня первой попытки государственного переворота, состоявшейся в Санкт-Петербурге, столице Российской империи.

Все мы, конечно, помним те события по школьным учебникам. Казалось, что и само восстание, и участники его вольные и невольные изучены в истории и литературе основательно.

Между тем, на страницепредставлена редкая публикация: портрет Е.П. Оболенского:

Портрет Евгения Петровича Оболенского. Н.С. Оболенская.1858 г. Картон, гуашь. 18х17,5.

На обороте надпись: "Нарисовала с натуры княжна Наталия Сергеевна Оболенская 1858 года февр. 25"

Кем приходится княжна Наталия Сергеевна Оболенская декабристу?

В ходе исследования, в основном по книгам, мне неожиданно по социальным сетям прислали другой портрет, как мне думается, рисованный этой же рукою:

Неизвестный художник «Портрет княгини Н.П. Оболенской». 1858.

Бумага, акварель, белила, 18×16,3 см (в свету)

На обороте:

В правом нижнем углу авторская подпись: «g. Remo». На обороте надпись орешковыми чернилами: «Княгиня Наталiя Петровна Оболенская сестра кн. Евгенiя Петровича Оболенского (декабрь) и жена Александра Петровича кн. Оболенского/18 октября/ 1858 г./ Калуга».

Немного покопавшись в интернете, я нашла, что портрет Оболенского опубликован здесьи находился в собрании Е. С. Балакшиной.

Из переписки по портрету Натальи Петровны Оболенской: (...) портрет хранился у некой Балакшиной. Где сейчас этот портрет, сложно сказать... Выставка реликвий в музее декабристов в Москве на Старой Басманной была в 1980-х, с тех пор много воды утекло (...).

Балакшины – фамилия известная в Ялуторовске. Купец Николай Яковлевич Балакшин – управляющий известного золотопромышленника и откупщика Н.Ф. Мясникова. В Ялуторовске же были поселен и Е.П. Оболенский, и даже жил в его доме, пока не нашел более удобную квартиру. Евгения Сергеевна Карташова (ур. Балакшина, 1902-1991) – старшая внучка купца Балакшина. Возможно, оба портрета сохранились у потомков Балакшина.

Очень много написано о декабристах, о женах, но о сестрах и братьях – ничтожно мало. Между тем, Оболенских всегда было и есть много! Самым многочисленным среди всех родов, произошедших от черниговских Рюриковичей, является род князей Оболенских, насчитывающих не одну сотню представителей. По свидетельству кн. П.В. Долгорукова, в Москве в XIX в. злые языки шутили, что на прогулке по Тверскому бульвару, среди встреченных десяти человек, по крайней мере, один или одна будут из князей Оболенских. Причем эта многочисленность характерна для рода Оболенских во все периоды его существования, в т.ч. и сейчас. (Пчелов Е.В. Рюриковичи: история и генеалогия. 2-е изд., испр. – Москва : Академический проект, 2018. – 583 с., – (Русская история: эпоха).

В мае 1913 г. был утвержден устав родовой организации князей Оболенских. «Семейный союз рода князей Оболенских, – провозглашено в § 1 Устава, – учреждается с целью объединения всех членов сего рода, для поддержания в них сознания семейной связи и истекающих из этого сознания обязанностей для оказания нравственной опоры и денежного вспомоществования членам рода, оказавшимся в трудном материальном положении, путем выдачи пособия всякого рода, призрения, воспитания детей, выдачи ссуд и т. п., а также для охраны чести и достоинства рода». К сожалению, мне мало что известно о деятельности этой организации.

Разобраться с родственными связями Е. П. Оболенского помогли книги: Н.И. Осьмаковой «Виновник мятежа : повесть в документах о декабристе Евгении Оболенском», Тула : Приок. кн. изд-во, 1991 (книга есть в нашей краевой научной библиотеке) и Якова Гордина «Мятеж реформаторов: Когда решалась судьба России», издательство Амфора, 2015, а также письма декабристов.

Эти источники не только определили семейный круг Е.П. Оболенского, но и помогли определить его роль и значение, как руководителя («диктатора» по документах тех лет) восстания.

Напомню, князь Евгений Петрович Оболенский (1796–1865) – гвардии капитан, декабрист, член «Союза спасения», «Союза Благоденствия» и Северного общества, единственный из руководителей Северного общества, до конца и достойно прошедший день 14 декабря, заменив на «диктаторском» посту князя Сергея Петровича Трубецкого.

Е.П. Оболенский возглавил уже очевидно обреченное восстание за час до его разгрома. Но уже до этого часа Евгений Оболенский сомневался, вправе ли они «покушаться на переворот, не зная мнения большинства населения». Шансов на победу не было, время активных наступательных действий было упущено, восставшие были заперты в плотном кольце войск, подтянутых Николаем I к Сенатской площади. И для Оболенского возглавить восстание значило самому подписать себе смертный приговор.

Александр Бестужев показывал на следствии: «перед рассеянием нашим он дал мнение, чтобы идти за шинелями в полк». Это был предлог сдвинуться с площади, перейти к активным действиям, которых потребовал бы прорыв через кольцо окружения, обрасти по пути новым пополнением... Но было уже поздно. По приказу Николая артиллерия в упор стала расстреливать восставших картечью.

Андрей Андреевич Ивановский. Евгений Петрович Оболенский на допросе. 1826.

Вверху надпись карандашом (поздняя): Поручик кн: Оболенский.

Бумага, графитный карандаш 9.7 х 7.0 см.

Поступление: в 1954 из ГМР; ранее: в ГМР ок. 1923 от Е. Е. Якушкина, ранее в собрании адмирала С. А. Жигалова;

происходит из архива А. А. Ивановского. Инв. № ЭРР – 5255 Государственный Эрмитаж.

Литература: Декабристы в изобразительном искусстве. Каталог. № II 48, с. 182 (воспроизведение).

Из Следственного дела Оболенского:

1 февраля 1826 г. Петропавловская крепость

(...) В дополнение к первому показанию моему, представленному в оный Комитет от 28-го декабря о всех обстоятельствах 14-го декабря, мною было, кажется, упущено обстоятельство избрания моего на самой площади Начальником войск, не более часа до того времени, как все разбежались. И потому обязанностью поставляю оному комитету представить, что в сие время лейтенант Кюхельбекер подошел ко мне, спрашивая, кто наш Начальник.

Мой ответ ему был, что Начальник наш есть князь Трубецкой, который, по причинам мне неизвестным, на площадь не прибыл. Тогда он представил нам необходимость иметь Начальника. Я обратился к Николаю Бестужеву как старшему по князе Трубецком и штаб-офицеру и просил его принять начальство.

Но Бестужев представил нам, что на море он мог бы принять начальство, но здесь, на сухом пути, он в командовании войсками совершенно не имеет понятия. После сего несколько офицеров вместе с Бестужевым предложили мне начальство. Я представлял им мою неопытность и невозможность принятия на себя какой-нибудь обязанности, но видя, что решительный отказ мой наведет на них совершенную робость, замолчал и повиновался несчастным обстоятельствам (…)

Князь Оболенский был любимцем всех декабристов и личным врагом императора Николая I.

Доу Джордж (George Dawe). Николай I (Николай Павлович Романов). 1823. Холст, масло. 93,7*72,4.

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, Москва

В записках Николая I о декабристе: «В то самое время, как я возвращался, провезли мимо меня в санях лишь только что пойманного Оболенского... Следив давно уже за подлыми поступками этого человека, я как будто предугадал его злые намерения и, признаюсь, с особенным удовольствием объявил ему, что не удивляюсь ничуть видеть его в теперешнем его положении пред собой, ибо давно его черную душу предугадывал. Лицо его имело зверское и подлое выражение, и общее презрение к нему сильно выражалось (...)»

Конечно, Николай I рвался к скорейшей расправе с участниками восстания посредством импровизированных «полковых судов». Однако М. М. Сперанский, в свое время один из ближайших советников Александра I, убеждал Николая не спешить: «Помилуйте, государь, вы каждого из этих несчастных сделаете героем, мучеником. Они сумеют умереть... Это дело общее — вся Россия, вся Европа смотрит на ваши действия... Надобно дать всему форму законности, которая к тому же откроет много важного...» И Николай отказался от своего первоначального замысла.

Князь Е.П. Оболенский был судим Верховным судом, признан виновным по I-му разряду и приговорен к лишению всех прав и смертной казни отсечением головы. Смертная казнь заменена пожизненной каторгой, которую Оболенский отбывал в Нерчинских рудниках, в 1839 г. посту был переведен в Сибирь на поселение, в 1856 г. амнистирован.

Евгений Петрович Оболенский вернулся в Европейскую Россию, жил в Калуге у сестры Натальи Петровны. Его и его детям было возвращено дворянское достоинство и княжеский титул. И не последнюю роль в этом сыграла семья Оболенского.

«Родство наше — не пустой звук, но сила, связующая нас в здешней и в будущей жизни...»— писал декабрист Е. П. Оболенский, обращаясь к А. В. Протасьеву (супругу сестры Екатерины) из Сибири.

Еще при жизни многих декабристов вещи, связанные с их именами, стали реликвиями. Так декабрист И.И. Горбачевский из Петровского Завода в Забайкалье 17 июля 1861 года пишет Е.П. Оболенскому: (...) Жилище наше в Заводе существует ... получивши твое письмо, я нарочно сходил на другой же день его посмотреть и посмотрел твой номер каземата. Долго я стоял в твоем номере и около того места, где стоял твой стол и твое кресло; многое тут я вспомнил; взял из стены гвоздик, на котором висел портрет твоей сестры, принес домой и его сохраняю; прикажешь, я тебе его пришлю....Какой-то джентельмен петербургский все подобрал перья в твоем номере, вероятно, тобою брошенные, подобрал потом все бумажки и все их положил в свой бумажник; какой-то генерал, сослуживец Якубовича, вырвал все гвоздики из стен в его каземате; один чиновник выкопал из земли столик, поставленный в кустах на дворе 11 отделения, на котором пила чай жена Ивашева, и увез с собой (...).

О каком портрете сестры идет речь в письме Горбачевского?

Семья для Евгения Петровича Оболенского значило очень многое. Евгению было всего 14 лет, когда умерла его мать Анна Евгеньевна (1778–1810), дочь генерал-аншефа Евгения Петровича Кашкина.

Неизвестный художник Портрет княгини Анны Евгеньевны Оболенской

Конец XVIII в. Кость, акварель. 7х5,7 см Местонахождение неизвестно

Это был второй брак князя Пётра Николаевича Оболенского (1760–1833) – тульского губернатора, действительного статского советника из рода князей Оболенских. От первого брака с Александрой Фадеевной Тютчевой у него оставалось трое детей: Николай, Дарья и Мария.

Портрет князя Петра Николаевича Оболенского. Холст, масло.

Воспроизведен в книге Н.Н. Кашкина "Родословные разведки" том 2, СПб., 1913.

Старший среди пяти единокровных братьев и пяти сестёр Евгений чувствовал ответственность за младших Оболенских. После смерти Анны Евгеньевны отец остался вдов, детей воспитывала тетушка, Александра Евгеньевна Кашкина, которая оставила службу фрейлины императрицы Марии Феодоровны ради детей покойной сестры.

С. С. Федоров. Портрет князя Евгения Петровича Оболенского. 1810.

Холст, масло. Государственный музей А. С. Пушкина, Москва.

В Московских ведомостях от 18 июня 1914 года в статье «Новое о московских декабристах. Официальные данные по генеалогии» (всего о 33-х декабристах) о семье декабриста:

16. Оболенский Евгений, бывш. князь л.-г. поручик Финляндского полка. У него отец – д.с.с. кн. Петр Николаевич Оболенский, вдов и в престарелых летах, служил в военной службе, а потом был губернатором в Туле, имеет кроме осужденного Евгения еще четырех сыновей, из коих один в отставке подполковником с мундиром и двое в Пажеском корпусе, дочери – две замужних и трое в девицах. Имение его, состоящее в Рузском уезде заложено в опекунском совете и остальное в других местах также в залоге. Во время нашествия неприятеля в 1812 году сожжены в Москве два его дома каменные и он лишился всего движимого имущества, отчего пришел в расстройство(...).

Известны мемуары внучки Екатерины Алексеевны Сабанеевой, где описывается характер старого князя и быт семьи Оболенских того времени. В них есть такие строки: (...) Евгений был гораздо старше нас, и мы любили его с каким-то благоговейным уважением. С самого детства он приучил нас своею нежностью относиться к нему доверчиво... И что за бесподобное было у него сердце! (...).

До восстания «жила семья Оболенских без вельможных затей, просто и весело», а Наталья Петровна, младшая сестра декабриста, по воспоминаниям Сабанеевой была «высокая и стройная брюнетка, степенная и благоразумная и обладала врожденной большой находчивостью во всех светских положениях». В интернете в группе «Старые портреты» был опубликован еще один портрет Натальи Петровны Оболенской:

Княгиня Наталья Петровна Оболенская (1807-1887), урожденная княжна Оболенская. 1819 год.

Художник Rodolphe Bel (Bell) (?, Payerne, +1849 Paris). Бумага, акварель, гуашь.

Винтертурский художественный музей (Kunst Museum Winterthur), Швейцария.

Дата рождения Натальи Петровны – 17 сентября 1807 года. Однако девушке на портрете никак не дашь 12 лет! Либо портрет неправильно атрибутирован, либо дата неверна. По воспоминаниям Екатерины Сабанеевой: (...)В 1833 году мои родители, Алексей Владимирович и Варвара Петровна Прончищевы, ездили за границу и меня брали с собой, как старшую из нашей семьи, а мне было четыре года. Это путешествие на воды в Германию было предпринято ради тетушки моей, княжны Натальи Петровны Оболенской. Она была тогда девица лет 23-х, очень болезненна, и мы провели с ней зиму в Дрездене, весну и лето в Карлсбаде и Франценсбаде. Лечение водами ей помогло, и мы в начале ноября вернулись в Москву прямо в дом дедушки (...)

Возможно портрет 1833 года?

Наталья Петровна, не смотря на свой юный возраст, душевно поддерживала Евгения Петровича в ссылке, писала ему письма, рассказывая о семье и жизни в России. Тому же Протасьеву он пишет: (...) Вообще с отъездом Наталии я лишился известий частых о всех вас (...).

Когда Оболенскому в 1849 году стало известно, что его племянник Николай Кашкин осужден по делу Петрашевского, он пишет ободряющее письмо родным:

(...) В последнем случае передай Сергею, что он будет снабжен в Тобольске и деньгами, и всем нужным. Я таким образом распоряжусь, чтобы наши дали ему все, что будет возможно, счеты же ты сведешь с Сергеем, а Наташа передаст мне тем путем, который она знает. Везде, по пространству всей Сибири, начиная от Тобольска, в Томске, Красноярске, в Иркутске и далее — за Байкалом, — он найдет наших, которые все без исключения, будут ему помощниками — и делом, и словом (...).

После смерти отца Наталья Петровна поселилась в семье своей старшей сестры Варвары в селе Богимово Тарусского уезда Калужской губернии. Варвара Прончищева еще одна сестра Оболенского. В свете Варвару Петровну называли «грезова головка», в честь «слащаво-сентиментальных «головок» французского художника Жана-Батиста Грёза.

Неизвестный художник. Портрет Варвары Петровны Прончищевой. 1841.

Тонкий картон, карандаш, карандаш графитный 21 х 17.8 см. Частная коллекция

Наталья Петровна Оболенская лишь в 1839 году вышла замуж за дальнего родственника Александра Петровича Оболенского, вдовца 58 лет, имевшего 13 детей от первой жены. Было ей на тот момент 32 года. Евгений Оболенский о нем и сестре Протасьеву: (...) Одним словом, он мне сказал все, что мог утешительного, и умолчал, что пишет сам потому, что Наташа не в силах держать перо: это письмо много меня порадовало как выражение доброй души моего нового родственника; вслед за его письмом и Наташа написала сама и успокоила на свой счет (...)

В письме Василию Львовичу Давыдову, отбывавшему ссылку в Енисейской губернии, одному из немногих декабристов, который воспользовался милостью императора (21 февраля 1842 года вышло высочайшее повеление, позволившее детям государственных преступников поступить в казенные учебные с условием изменения фамилий детей по именам их отцов) и отправил сына Василия, родившегося в Сибири, учиться в Европейскую Россию, опять предлагается помощь сестер:

Е. П. ОБОЛЕНСКИЙ — В. Л. ДАВЫДОВУ

28 мая 1843 г. Туринск

С прошлой почтой, т. е. 21 мая, я получил ваше письмо, дорогой Василий, полное глубокой грусти по поводу отъезда вашего сибирского первенца. Теперь горькая чаша уже осушена. Василий уже, вероятно, в пути, а, может быть, даже в Москве. Трубецкие сообщили мне об отъезде Васиньки за неделю до вас; ввиду этого я в первый же почтовый день написал моей сестре Наташе и просил ее осведомляться о юном сибирском кадете и даже брать его к себе по праздникам. Надеюсь скоро сообщить вам ответ Наташи ... В письмах моих к Наташе я буду время от времени беседовать с Васинькой и буду давать ему темы для писем. Общество, которое он найдет у моих сестер, будет ему приятно. При Наташе, как вы знаете, живет моя племянница Надя, которую она сама воспитывает с помощью нескольких учителей для преподавания тех предметов, с которыми она не могла бы справиться. Другая моя сестра, Варвара Прончищева, состоит теперь при своем муже инспектрисой нового приюта для подкидышей, занимающего прекрасный дом графа Разумовского на Гороховом поле; ее муж там инспектор и заведует всем приютом, а сестра — инспектриса и следит за воспитанием и благосостоянием вверенных ее попечению сирот.

Прончищева Варвара Петровна (ур. Оболенская).

Период создания:1900-е гг. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры

"Государственный исторический музей".

Номер по КП (ГИК): ГИМ 95171/8217

У нее три дочери, воспитание которых составляло до сего времени единственную задачу ее жизни. Это славные девочки, с развитым сердцем и умом; их общество несомненно будет полезно Васиньке, если он сможет часто пользоваться им и если будет ходить к нашим, как ходил бы к родным. Если эта близость установится, я уверен, что Васинька будет доволен, и вы также, милые друзья. Со своей стороны я могу только писать моим сестрам, сердце которых готово открыться всякому доброму чувству. ...

О Василии Васильевиче и его рисунках есть прекрасный пост в краевушке. Первые уроки рисования В.В. Давыдову преподал Евгений Петрович Оболенский.

В 1846 году Е.П. Оболенский женился на няньке внебрачной дочери друга Пущина Варваре Самсоновне Барановой.

Решение Оболенского жениться не вызвало радости у друзей декабристов. Интересны воспоминания художника М. С. Знаменского. (Сибирские огни. 1946. № 2. С. 110):

(...) Вскоре в соседней комнате зашипел самовар, принесенный молодой невзрачной горничной Варварой. На этой Варваре Самсоновне решил жениться Оболенский, выдержав целую бурю со стороны друзей. На Оболенского посыпались сначала увещания, потом советы и сожаления, но Оболенский был непоколебим в своем решении.

– Брат твоей невесты, — кричал Матвей Иванович, — служил у меня кучером и был прогнан, как вор и пьяница!

– Я женюсь не на брате, — возражал Оболенский, приводя своим хладнокровием Муравьева в ярость.

– Твоя невеста некрасивая и необразованная!

– Я постараюсь ее образовать.

Еще вопрос: каково ее поведение?

– Мне это лучше знать.

Оболенский согласился на одно: отложить на время свадьбу, испытать себя.

Два друга расстались. Оболенский переехал на особую от Пущина квартиру. Варваре Самсоновне тоже была нанята особая квартира.

Оболенский, идя навстречу товарищам, назначил себе год «испытательного» срока. Пущин, не зная, как отвратить друга от этой женитьбы, отказал его невесте от места, и обиженный за нее Оболенский перебрался на другую квартиру.

Испытание на себя наложил...

– Ох-хо-хо, — говорил Муравьев.

Срок испытания благополучно прошел, и Оболенский остался тверд в своем решении. Через некоторое время мы все присутствовали на венчании Оболенского и Варвары Самсоновны. Друзья снова открыли свои объятия для него и его молодой жены и общими силами помогали в пополнении ее образования (...).

Александр II вступил на престол 19 февраля 1855 года. Прошло полтора года, прежде чем новый император занялся декабристами. Во время его коронации, происходившей по традиции в Москве, был обнародован высочайший манифест и указ Сенату, в которых объявлялась амнистия декабристам. Оболенские вернулись в Россию.

В Москве среди многочисленной родни Оболенского встречали А. В. Протасьев, сестра Варвара, брат Константин. Сестра Наталья, за год перед тем овдовевшая, переехала в Калугу, где ее муж когда-то служил губернатором и где у них был свой дом, и приготовила все для встречи брата. Еще когда Оболенский был в Сибири, между ними было решено, что он со своей семьей поселится у нее, и они будут жить вместе.

В 1857 году Е. П. Оболенский пишет другу И. И. Пущину:

(...) Все это было и прошло, теперь для меня настало время мирного покоя и домашней жизни — и той жизни, где душа в мире, где все вокруг меня тихо, мирно. Признаюсь тебе, я не ожидал видеть в моей Наташе ту высоту, скажу тебе без преувеличения, которую в ней нашел. Чистота ее мыслей, побуждений, теплота ее сердечная, наконец, ее светлый, здравый ум меня приятно изумили. Давно мы с ней слились и сердцем и душой, но я всякий день открываю в ней то, чего прежде не замечал. Слава Богу, дорогой друг, ты поймешь, что и мне хорошо, а жене — отрадно найти в сестре — друга и наставницу, не речью и не словом, но самою жизнью. Дети под ее кровом вырастут и будут хороши, так по крайней мере думается и верится(...)

И по поводу рождения дочери Елены в Калуге:

(...) Сестра в восторге от рождения девочки. Она так ухаживает за ней и рада, когда может сама что-нибудь похлопотать около нее. Вообще наш семейный быт, друг Пущин, таков, что лучшего я не желаю никогда. В сестре я нахожу дополнение того, что во мне недостает. ... Для жены общество и дружба сестры выше и лучше всякого проповедника. Она ей друг и наставник (...)

(...) Наша жизнь по-прежнему течет мирно, хотя заботы с рождением Елены значительно увеличились; но ко всему привыкаешь. Редкую ночь, в которой два и три часа не посвящены детищу, но это не мешает дневному бодрствованию. Я даже отвык от послеобеденного сна. Обедаем в три часа, кончаем в четыре, я беру папироску, сестра ложится на диван, и беседа начинается и длится до шести. О чем мы говорим, не спрашивай, тут все вопросы затронуты, и мысль и чувство — все тут сливается, и прошедшее воскресает, а настоящее разбирается, заглядываем и в будущность — одним словом, беседуем от души, и слава Богу — жизнь делается полнее и отчетливее. ... Изредка садимся мы с сестрой в пикет. Она меня обыгрывает, но не так, чтобы было слишком чувствительно (...).

Декабрист Г.С. Батеньков И.И. Пущину из Петрищево 4-ого марта 1857года: (...) Видел я Рюриковича два раза, познакомился и сестрой его, женщиной весьма достойной (...).

Из письма Е. П. Оболенского декабристу М.И. Муравьеву-Апостолу 27 января 1858 года: (...) я поселился у своей Наташи, чувствую себя дома, и это дома я нахожу в ее сердце, и нигде больше оно для меня существовать не может (...).

Евгений Петрович Оболенский. 1862 год. Номер в Госкаталоге: 29063423.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры

"Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля"

Евгений Петрович Оболенский скончался 26 февраля (10 марта) 1865 года в Калуге. Наталья Петровна Оболенская умерла 04 февраля 1887 года.

Накануне восстания Евгений писал своему другу и родственнику С. Н. Кашкину 7-го Октября 1825 года из Петербурга:

... женщины рождены более совершенными, чем мы: натура дала им то спокойствие души, то совершенство чувств, которое дает им возможность наслаждаться утехами их собственного существования. Все, что их окружает, доставляет им радости, которых мы не можем познать. Они живут в самих себе, с таким удовольствием, и с большим спокойствием, чем мы, живущие всегда тем, что вне нас. Их сфера—это их семейство, а наша — целая вселенная ... Мы жадны до знаний, до власти, до богатств: женщины, наоборот, довольствуются малым; их власть — любовь, чувство, которое объединяет всю природу. Их единственное желание — быть в общении с миром через существо, которое провидение избрало для того, чтобы извлекать из их ограниченного круга, в котором они находятся. Они сильны благодаря их мужьям; через них они начинают жить и достигают цели, для которой живут. Что же касается нас, милый друг, то мы видим в женщине, которую мы любим, не цель и сущность нашей жизни, но единственное дополнение к нашему существованию, которое нам безусловно необходимо, как точка опоры, от коей мы можем устремляться с большею силою к усовершенствованию нашего бытия, которое есть цель, к коей мы стремимся(...).

Как трогательно и грустно читать эти строки. Кто служит кому дополнением в наше время?:) О времена, о нравы!